Foto: NÖ Landesarchiv / Wolfgang Kunerth

Dableiben können – sich einfinden müssen. Wohnen, Arbeit, Bildung waren die Bereiche von existentieller Bedeutung für die Neuankömmlinge in den späten 1940er und 1950er Jahren, um den erlebten sozialen Abstieg wett zumachen. Benachteiligung, aber auch Anerkennung und Aufstieg, das waren ihre Erfahrungen in den ersten Jahren in Österreich. Berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse, die in die Aufnahmegesellschaft eingebracht wurden, waren wichtige Bausteine der Integration. „Wir haben vom Gemüseanbau eine Menge Geld eingenommen, damals schon. In den ersten Jahren nach dem Krieg”. Aber auch Handwerker und Facharbeiter waren gefragt: „Sie hat in Iglau in einer Strickerei gearbeitet. In Groß Siegharts gibt es eine Hausstrickerei (…) und die sucht jemanden. Und dann ist sie eben nach Groß Siegharts gekommen und hat dort gestrickt.” Besonders großer Bedarf herrschte an Lehrern: „Mein Vater hat das Glück gehabt, dass im Lehrdienst kaum Männer zur Verfügung waren. Er wurde sofort angestellt (…) und der hat dann schon besonders früh 1946 die Staatsbürgerschaft gekriegt.”

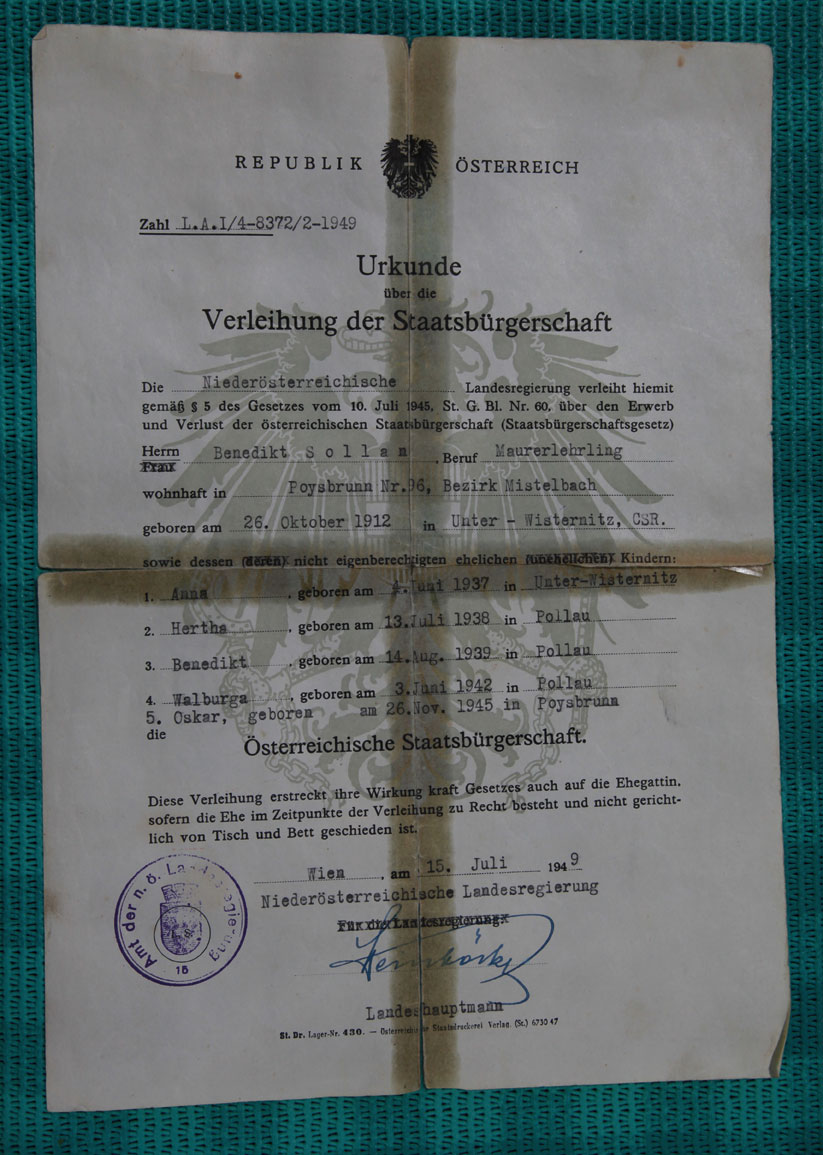

Der rechtliche Status als Staatenlose sorgte für Schlechterstellung gegenüber den Einheimischen: „Ich hätte sollen als Staatenloser das dreifache Schulgeld (zahlen) (…) das ist dann aber auf Zutun vom Schuldirektor und Pfarrer, (…) die haben dann erreicht, dass ich das nicht zahlen muss.” Die Anerkennung erworbener Abschlüsse bereitete Probleme: „Wir mussten die Zeugnisse nostrifizieren lassen (…), also: mach eine Prüfung aus österreichischer Geschichte. Ich hatte kein Buch, wo ich hätte etwas lernen können.” Die Berufswahl war eingeschränkt: „Der Bürgermeister hat gesagt, das kannst nicht werden, es gibt nur drei Berufe, sonst nichts.” Manche Arbeitgeber nutzten die nachteilige Situation der Vertriebenen zu ihrem Vorteil: „Man hat schon gespürt, dass man ausgenützt wird, wir haben oft bis 15 Stunden am Tag gearbeitet, Schwerstarbeit, ich war damals im 17. Lebensjahr.” Findigkeit, Fleiß und Arbeitswillen der Gekommenen nötigten den Einheimischen Respekt ab: „Und man ist eigentlich nur durch persönliches Beispiel anerkannt worden.”

Neben dem beruflichen Aufstieg nahm der Hausbau eine zentrale Rolle beim sich Einfinden ein. Der sozialen Integration dienlich war die Mitarbeit in örtlichen Vereinen: „Ich bin als junger Bursche schon (…) Jugendführer gewesen vom Fortbildungswerk”. Manchmal sorgten Erfolg und Aufstiegswille aber auch für Neid und Missgunst: „Der hat schon wieder ein neues Haus oder einen neuen Acker gekauft, na ´Südmährergesindel`”.

Die Jungen fanden sich beruflich und familiär in das neue Umfeld ein: „Mein Bruder hat dann auch Karriere gemacht und mein Vater war natürlich irrsinnig stolz.” Die meisten Alten konnten sich mit dem Geschehenen nicht aussöhnen und erlebten auch den materiellen Aufstieg nicht mehr: „Meine Großmutter hat gewartet bis zum Sterben auf die Pension. Jeden Tag hat sie gesagt, ist der Briefträger schon gekommen? Hat sie nicht erlebt, ist 1953 gestorben.”

(Text von Niklas Perzi aus der Ausstellung „Langsam ist es besser geworden. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben”)