Eisgrub

Tschechischer Name: Lednice

Slideshow

Fläche: 2.642 ha

Einwohner 1910: 2.395 in 410 Häusern (2.204 deutsch), 1930: 2.441 in 490 Häusern (1.704 deutsch), 2010: 2.318.

heutiger Verwaltungsbezirk: Břeclav (Lundenburg)

Matriken: seit 1688.

Grundbücher: seit 1567.

Lage:

Der Ort liegt 172 m über dem Meer.

Geschichte:

Eisgrub wurde das erste Mal 1222 als „Izguobi“ urkundlich erwähnt. Mit dem Ort als Teil der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) wurde Heinrich von Liechtenstein im Jahr 1249 von Ottokar Přemysl belehnt.

Im Jahr 1426 zerstörten die Hussiten die Kirche und um 1500 wurde erstmals ein Pfarrer genannt. In der Mitte des 16. Jahrhunderts übernahmen Böhmische Brüder (Taboriten und Waldenser) die Pfarre. Um 1570 kam es zur Ansiedlung von Kroaten, die vor den osmanischen Heeren geflohen waren, was die Entstehung von Bischofswarth Hlohovec förderte. Für 1577 ist eine „Veste Eisgrub“ mit „Lust- und Frauengarten“ verzeichnet. 1601 wurde unter Karl von Liechtenstein der katholische Glaube wieder eingeführt.

Seit 1598 waren Eisgrub und Feldsberg (Valtice) Hauptmajorate der Hauptlinie des Hauses Liechtenstein. Die Herrschaft umfasste 5940 ha. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Dorf zum Markt erhoben (1626), Eisgrub wurde jedoch selbst zum Kriegsschauplatz, als 1645/46 schwedische Truppen den Ort besetzten. Im 17. Jh. wurden zudem viele Einwohner Opfer der Pestepidemien.

Mitte des 19. Jh. entstand der politische Bezirk Nikolsburg (Mikulov) zu dem Eisgrub gehörte.

Im preußisch-habsburgischen Krieg 1866 wurde Eisgrub von preußischen Truppen besetzt.

1840 ließ Fürst Johann II. ein Rathaus und eine Schule bauen und eine 7 km lange Wasserleitung legen. Auch gründete er eine Gartenbauschule, das Kloster (1900) und das Mendeleum (1913).

Außerdem gab es eine Lokalbahn, die Eisgrub mit Lundenburg (Břeclav) verband.

Die Prager Regierung enteignete nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel des fürstlichen Besitzes. Fürst Johann II. ließ in seinem Amtshaus zwei Räume für eine provisorische tschechische Schule ausbauen.

Nach der Angliederung an das Deutsche Reich unter NS-Herrschaft im Jahr 1938 war Eisgrub bis 1945 zugehörig zum aus dem alten Bezirk Nikolsburg (Mikulov) und Teilen der ehemaligen Bezirke Auspitz (Hustopeče) und Göding (Hodonín) gebildeten Kreis Nikolsburg.

Als im Frühjahr 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkrieges die Front näher rückte, wurde Eisgrub zum Kriegsschauplatz. Die Bevölkerung musste Schützengräben und Panzerfallen ausheben.

Anfang April setzten sich einzelne Wehrmachtstruppen von der nahen Front nach Nikolsburg (Mikulov) ab. Der örtliche Wehrmachtskommandant befahl am 8. April dem Bürgermeister den Amtsbetrieb einzustellen und alle wichtigen Dokumente zu vernichten.

Am 14. April 1945 kam der Befehl zur Zwangsevakuierung. Bereits am nächsten Tag mussten 600 bis 700 Personen den Ort aufgrund dieses Befehls verlassen. Die Flüchtigen fanden Aufnahme im Schloss Dürnholz (Drnholec). Die Eisgruber wurden von dem nichtaufhörenden Strom von Flüchtlingen aus anderen Gemeinden mitgerissen und kamen so am 17. April nach Grusbach (Hrušovany nad Jevišovkou), wo sie Aufnahme auf dem Gutshof der Zuckerfabrik fanden. Der Wagenzug kam dann über Joslowitz (Jaroslavice), Zulb (Slup), Urbau (Vrbovec), Schattau (Šatov) und Niederfladnitz bis nach Oberfladnitz (im heutigen Niederösterreich), wo die Eisgruber sich für eine gewisse Zeit ausruhen konnten. Zu dieser Zeit gab es in der Umgebung noch heftige Gefechte. Als der Zug einmal unter Beschuss kam, forderte dies einige Menschenleben.

Vertreibung 1945/46:

Nachdem die ersten Sowjettruppen den Flüchtlingszug überholt hatten, entschied man sich zurück nach Eisgrub zu fahren.

Die Sowjets beschlagnahmten die Zugpferde des Trecks und stellten im Gegenzug ihre ermüdeten Pferde zur Verfügung. Auf dem Rückweg wartete man in Voitelsbrunn (Sedlec u Mikulova) ab, nachdem man erfahren hatte, dass alle leerstehenden Häuser von Tschechen besetzt worden waren. Einige Zeit später wurden die Eisgruber von schwerbewaffneten tschechischen „Revolutionsgardisten“ nach Eisgrub zurückgetrieben, auf dem Marktplatz versammelt und ihrer Habseligkeiten beraubt (einschließlich der Fuhrwerke). Da die ehemaligen Bewohner nicht mehr in ihre Häuser durften, mussten sie in Schuppen, Ställen, Scheunen und im örtlichen Gefängnis übernachten. Zu dieser Zeit kam es zu Vergewaltigungen und Misshandlungen. Vier Menschen wurden ermordet.

Am 15. Mai wurden 17 ehemalige deutsche Einwohner im ehemaligen NS-Lager Göding (Hodonín) interniert, vier Tage später 300 bis 400 Personen nach Feldsberg (Valtice) und über die Grenze nach Österreich vertrieben. Die restliche Bevölkerung folgte ihnen ein Jahr später. Nur drei Bewohner durften bleiben.

Zwei Drittel aller vertriebenen Eisgruber landeten in Deutschland (Bayern und Baden-Württemberg). Der Rest blieb in Niederösterreich und Wien. Zwei weitere Familien wanderten nach Kanada und je eine Familie nach Australien und die USA aus.

Seit 1966 gehört die Ortschaft Nejdek (Neudek) zum Gemeindegebiet von Eisgrub.

Wirtschaft und Infrastruktur:

Landwirtschaft: um 1900 insgesamt 1.126 ha Ackerland, 34 ha Weingärten, Anbau von Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Feldgemüse (Gurken, Paradeiser, Zwiebeln, Ebsen), eher weniger Weinbau, dafür Weinhandel, Viehhaltung vor allem mit Rindern und Schweinen, um 1900 457 ha Wald.

Gewerbe: Sägewerk, Tonwarenfabrik, Konservenfabrik, Zementwarenerzeugung, Ziegelei, viel Kleingewerbe (darunter Friseure, Uhrmacher, Hutmacher, Fotograf, Töpfer, Seiler, Trafikanten, Fahrradhändler, Schreibwarenhändler und Taxiunternehmer).

Einrichtungen: Frauenspital und Kindergarten (1900 im Kloster der Barmherzigen Schwestern), Rathaus, Alter und Neuer Friedhof, jüdischer Friedhof (bis 1920 eigene jüdische Gemeinde), Postamt (1851), Bahnhof, Trinkwasserleitung (1892), Elektrifizierung 1924, Kanalisation 1931, Armenhaus (1904/05), Kino im Gemeindesaal, Gemeindebücherei, Ärzte, Zahnarzt, Tierarzt.

Schulen: Volksschule (1883 mit fünf Klassen, davor mehrere Um- und Neubauten), Bürgerschule (1922 im Volksschulgebäude, ab 1938 im Gebäude der ehem. tschechischen Volksschule), tschechische Schule (1936), Höhere Obst- und Gartenbauschule (1895 von der Wr. Gartenbaugesellschaft als erste Gartenbaumittelschule gegründet), Mendel-Institut (Mendeleum, Pflanzenzüchtungs-Institut 1913 von W. Lauche gegründet).

Kulturerbe:

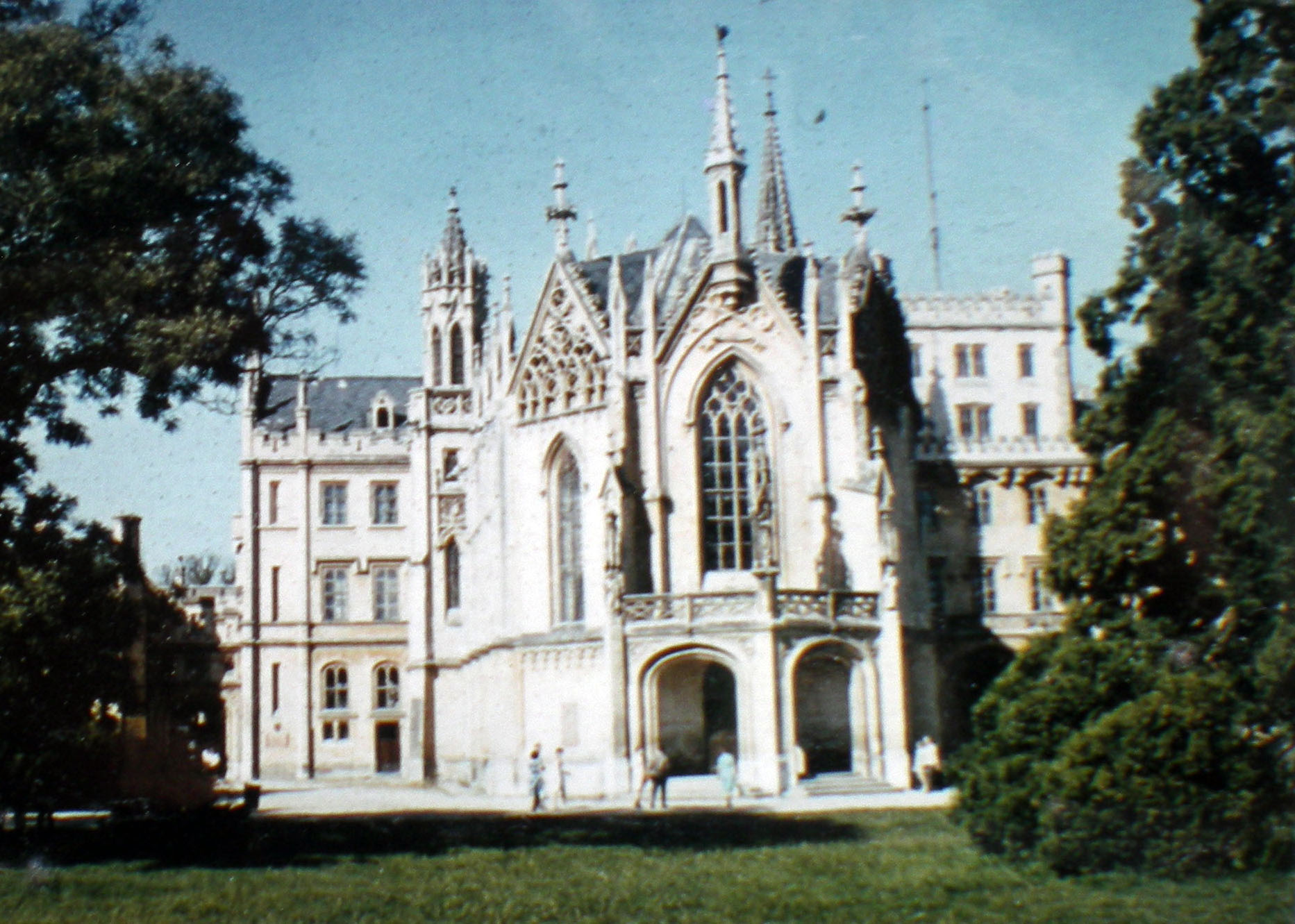

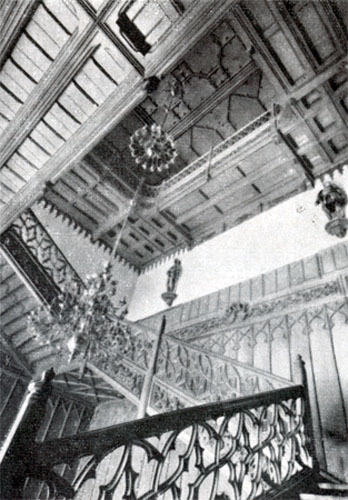

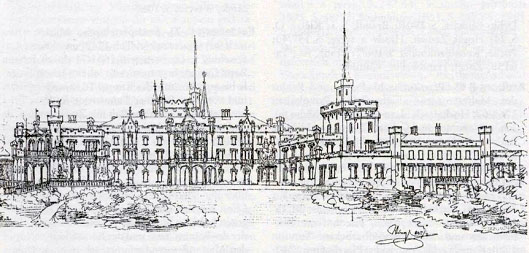

Schloss Eisgrub (Zámek Lednice): Urkundlich 1212. Das hufeisenförmige Renaissanceschloss wurde 1666 umgebaut, 1731 und 1815 durch Josef Kornhäusel) vergrößert und umgestaltet. Unter teilweiser Verwendung der Bauteile 1846/58 Einbeziehung des Westflügels und Hinzufügung von vier Trakten im Norden vollständige Neugestaltung in englischer Gotik durch Georg Wingelmüller. Nach dessen Tod 1848 von Johann Heidrich vollendet. In acht Trakten gegliederte weitläufige Anlage mit reichem neugotischem Schmuck des Innen- und Außenbaues. Besonders bemerkenswert der große Salon und kleinere Säle, die Bibliothek und der Speisesaal durch gediegene Holzvertäfelung von Josef Leistler in Wien, reiche Ausstattung. In der Mitte des Südtraktes Pfarrkirche des hl. Jakob des Älteren 1731 erbaut und später vergrößert, mit netzgewölbtem Langhaus und großem Fünfachtel-Chor und seitlichen Türmen.

Schlosspark und Umgebung:

- Steinerne Kreuzwegstationen von Franz und Adolf Angeleer aus dem 18. Jh. nach A. Kraffts Reliefs in Nürnberg. Renaissancegrabplatten 1548 und 1552 an der Außenseite. Hochaltarbild von Joh. Christian Brand.

- Reitstallgebäude erbaut 1688/1700 von Joh. Bernhard Fischer von Erlach. Um quadratischen Hof drei zweigeschossige durch Kolossalpilaster gegliederte Flügel, die vierte Seite mit Eckrisaliten eingefasst, gegen den Park zu offen. Die Mitte der Flügel durch monumentale, von Doppelsäulen flankierte Torbauten betont mit Statuen, Vasen und Wappen von Giovanni Giuliani. Dreitoriges Haupttor gegenüber der Parkseite zu der von vier Doppelsäulen getragenen Durchfahrthalle.

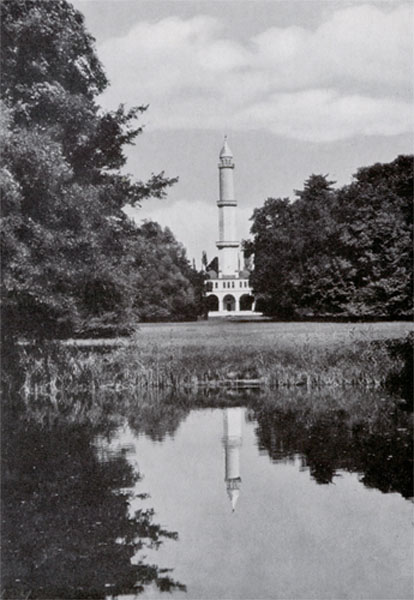

- Orientalischer Turm in den Parkanlagen 1797 – 1800 von Josef Hardtmuth erbaut. Quadratischer Unterbau (Moschee) mit Arkaden, im ersten Stock acht Räume, davon vier mit Kuppeln. Darüber achteckiger, oben runder 68 m hoher Turm (Minarett) mit drei Galerien und Laterne.

- Aquädukt: Künstliche Ruine nach dem Vorbild römischer Wasserleitungen.

- Hansenburg (Janův hrad) von Josef Hardtmuth 1807 erbaut. Neugotische Burgruine mit 4 Türmchen, gotisierenden Zinnen, Waffensaal und Rittersaal.

- Jagdsalettl oder Jagdschlösschen (Lovecký zámeček): klassizistisch mit viersäuliger Vorhalle 1805 erbaut; im 1. Stock achteckiger Saal mit umlaufender Galerie.

- Apollo-Tempel (Appolonův chrám) von Josef Kornhäusel 1817/18 erbaut. Von einer Halbkuppel bedeckter Rundbau mit einer von acht dorischen Säulen getragenen Vorhalle. Über dem Architrav Apollo mit Sonnenwagen, Aurora mit Musen und Reliefs von Josef Klieber.

- Dreigrazientempel: Klassizistischer Bau von Josef Engel 1825. Halbkreisförmige Säulenhalle, in den Nischen Statuen der Wissenschaften und Künste von Josef Klieber. Im Saal Marmorstatue der badenden Venus (Nachbildung einer Statue im Vatikan). Im Mittelpunkt Gruppe der drei Grazien von Johann Fischer.

- Teichschlösschen (Rybniční zámeček): klassizistisch, zweigeschossig, erbaut 1816.

Aufgrund der Einzigartigkeit dieser Bauten wurden 1996 das Schloss und der Schlosspark zum Weltkulturerbe erhoben.

Das Schloss und der Park sind heute ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Nachbarn und eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der heutigen Tschechischen Republik.

Grenzschloss (Hraniční zámeček) zwischen Mähren und Niederösterreich, erbaut 1827. 66 m langer klassizistischer Bau. Im 1. Stock Saalbau mit Arkaden auf ionischen Saulen. Im Eckflügel von Giebeln nach Art antiker Sarkophage gekrönt. Statue der Psyche in Bleiguss von Leopold Kiesling. Schöne klassizistische Marmorvase. Durch die Mitte des Gebäudes fließt der aus der Urne einer Nymphe entspringende Grenzbach.

Neuhof: Klassizistischer Meierhof aus 1809; viereckig mit Rundbau und tempelartigen Seitenflügeln; Kuhstall mit Marmorkrippen.

Johann von Nepomuk Säule am Markt, erste Hälfte 18. Jh.

Jubiläumsbrunnen: neugotischer Brunnen von Karl Weinbrenner und Ferdinand Hartinger mit Reliefbildnis des Fürsten Johann II. von Liechtenstein 1898.

Dreifaltigkeitskapelle aus 1740 an der Nikolsburger Straße.

Archäologische Funde: Anlässlich der Grabungen um 1900 im Schlosspark wurden römische Münzen aus dem 2. Jh. gefunden.

Wappen und Siegel:

Seit dem 17. Jh. sind drei Siegel bekannt. Das älteste und größte zeigt in einem dichten Blätterkranz einen geteilten Ovalschild, der in der oberen Hälfte drei Eichzweige mit je einer Eichel und in der unteren Hälfte einen geschachteten Pfahl zeigt. Darüber ist der Schriftzug „EI-SGR-UB“ zu sehen. Die beiden anderen Siegel zeigen die gleichen Motive, unterscheiden sich aber in den Ausmaßen.

Eine Wappenverleihung ist nicht eindeutig nachweisbar. In der heraldischen Literatur des 19. Jh. sind Wappen für Eisgrub mit den Motiven der Siegel im Detail und Farbgebung tw. voneinander abweichend beschrieben.

Persönlichkeiten:

- Albert Esch (*2.04.1883 Eisgrub, +26.09.1954 Wien), Gartenarchitekt.

- Friedrich Janda, K.u.K. General

- Johann II. von Liechtenstein (*5.10.1840 Eisgrub, +11.02.1929 Feldsberg), Fürst von Liechtenstein.

- Andreas Lach, (1817-1882), Blumen- und Stilllebenmaler.

- Wilhelm Lauche (*12.06.1859 Leipzig-Altnaundorf, +15.01.1950 Leipzig), Hofgartendirektor.

- Franz Lubik, Heimatdichter

- Eduard Reichel (*12.01.1879 Eisgrub, +25.08.1925 Eisgrub), Akademischer Maler und Schriftsteller.

- Hans Recht, Heimatforscher.

- Anton Schultes (*5.8.1899 Eisgrub, 28.10.1957 Hohenau/March), Grenzland- und Heimatforscher, Dichter.

- Carl Maria Thuma (*3.02.1870 Brünn,+25.08.1925 Eisgrub), Akademischer Maler

- Wolfgang Thuma (*18.07.1908 Eisgrub, 28.10.1935 Prag), Maler.

heimatkundliche Literatur:

- Bayer, Hilde: Eisgrub, 1987.

- Herrisch, Isidor: Die Judengemeinde zu Eisgrub in Mähren, 1932.

- Kreuzer, Anton: Eisgrub und das Hochstift Regensburg, 1970.

- Recht, Hans: Eisgrub in graphischen Bilddarstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts, 1979.

- Reichel, Eduard: Eisgrub, 1933.

- Rzehak, Anton: Prähistorische Funde aus Eisgrub und Umgebung, 1905.

- Stehlík, Miloš: Schloss Lednice (Eisgrub), o.J.

- Witzany, Michael: Die Marktgemeinde Eisgrub, 1907.

Weblinks:

Genealogie: Kontaktformular

- Blum, Robert: https://blum.familyds.com

- Matriken: https://www.mza.cz/actapublica/matrika/

- Volkszählung 1921: https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/search

zurück zum Ortsnamenverzeichnis deutsch, zurück zum Ortsnamenverzeichnis tschechisch